Penúltimas voluntades

Antonio Muñoz Molina

El País, 03/07/2010

Todas las pompas son fúnebres», decía Ramón Gómez de la Serna, con un humorismo funerario que se le fue acentuando con la vejez, el destierro y la pobreza. Cuando Gómez de la Serna murió, en Buenos Aires, su viuda, Luisa Sofovich, llamó a la Embajada de España para pedir que se hicieran cargo allí del cadáver, porque ella estaba muy cansada de haber cuidado al enfermo moribundo durante mucho tiempo, y porque se trataba, les dijo, de un «cadáver nacional». Al cadáver nacional del pobre Gómez de la Serna, que tantas escaseces había padecido en vida, le acabaron dando sepultura en Madrid en el invierno franquista de 1963, con unas pompas tan fúnebres como las que él mismo habría imaginado y temido, con libreas y pelucones blancos de entierro de medio pelo y uniformes de Falange. En España, en los países hispánicos o latinos en general, los entierros de los escritores están sometidos a variaciones tan extremas como sus propias vidas y muchas veces parece que no hubiera término medio entre la fosa común y el panteón de glorias esculpidas en mármol, entre el anonimato sin esperanza y la hipertrofia de una celebridad que convierte al escritor en el símbolo de un país entero, en la apoteosis de un nombre que casi borra por comparación la realidad de la obra.

Siguiendo en los periódicos, en la radio y la televisión, las diversas pompas fúnebres suscitadas por la muerte de José Saramago, he tenido una vez más la sensación de alarma y de lejanía que me provocan estas ceremonias. Se muere un escritor y se desmesura todo. Se desata la maquinaria mediática y política de las pompas fúnebres y la riada de los elogios incondicionales, en los que el difunto adquiere dimensiones mesiánicas. El hecho doloroso y privado de la muerte pasa a convertirse en un duelo público exagerado por la intromisión de cargos políticos que se apresuran a hacer acto de presencia con sus coches oficiales y sus aparatosos protocolos, y que en los últimos tiempos hasta han adquirido la costumbre de firmar artículos obviamente improvisados por sus redactores de discursos. La evaluación sobria del trabajo y la vida de quien acaba de morir desaparecen bajo un fragor de superlativos gaseosos. El escritor deja de ser una persona para agigantarse como la encarnación de todo aquello que a los periodistas o a los políticos que contribuyen a su pompa póstuma les parece oportuno: la patria, el continente, el idioma entero, la condición humana, la emancipación de los pueblos. El ataúd del escritor se cubre con una bandera y se ve rodeado de uniformes y de celebridades y de mástiles con más banderas, agasajado por desfiles militares y bandas de música, por grupos de bailes regionales.

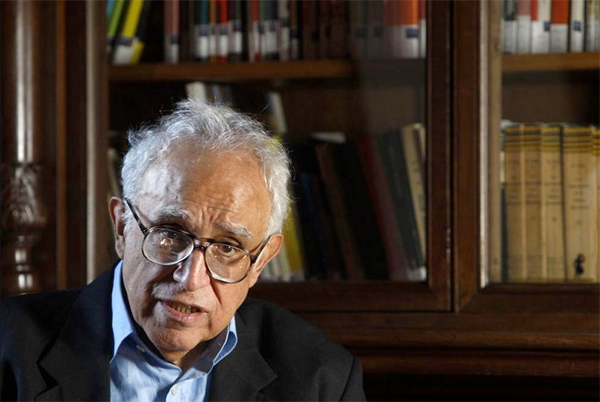

Por los mismos días en que murió José Saramago en Lanzarote murió en México Carlos Monsiváis, y las ceremonias no fueron menos opulentas. Viendo su ataúd cubierto con la pertinente bandera sobre un gran catafalco y custodiado por uniformes me acordé del hombre sigiloso e irónico al que sólo conocí brevemente, y me pareció que tanta pompa lo habría incomodado, le habría inspirado con seguridad algún brote de ese humorismo negro que él admiraba tanto en el cine de Buñuel. Monsiváis solía llevar libros y papeles bajo el brazo, como un erudito antiguo de café más que un profesor, y caminaba con un aire como de ir algo perdido en sus pensamientos. Pero allí estaba, después de muerto, como un prócer de la patria, como un cadáver nacional, sometido a himnos, desfiles y discursos pelmazos, indefenso frente a ellos.